2025年4月9日,进化所原生动物学团队在权威生物信息学期刊Briefings in Bioinformatics发表研究成果“SMAC: identifying DNA N6-methyladenine (6mA) at the single-molecule level using SMRT CCS data”,搭建了一套基于三代测序数据检测DNA 6mA甲基化修饰的分析流程。

DNA N6-甲基腺嘌呤(6mA)是一种重要的表观遗传修饰,广泛存在在细菌及部分真核生物中。真核生物6mA参与调控DNA复制、转录、转座子沉默、核小体定位等,在环境胁迫响应、胚胎发育、肿瘤发生等生理病理过程中发挥重要作用。

然而,6mA的检测技术长期存在高假阳性率与低分辨率的问题。例如,DNA小分子质谱(LC-MS)虽然灵敏度较高,但由于无法提供序列信息,难以排除其它来源的6mA污染;基于抗体富集和二代测序的6mA-IP技术虽然能够基本确定6mA来源,但其检测效果高度依赖抗体的特异性和亲和力,且分辨率有限。第三代测序技术——单分子实时测序(SMRT-seq)基于测序过程中碱基配对所需的脉冲间隔时间(interpulse duration,IPD),通过与阴性样品IPD的比值(IPDr)来识别DNA修饰,能够实现单碱基分辨率的6mA检测。然而,SMRT-seq的标准分析流程依赖多分子复合分析,即整合覆盖同一基因组位点的多个DNA分子的IPD信息,通过计算平均IPD推断甲基化水平。这种方法虽能在复合水平上提供位点的甲基化概率,却掩盖了DNA分子之间的异质性。事实上,同一基因组位点在不同DNA分子中可能分别呈现全甲基化(双链对称修饰)、半甲基化(仅一条链发生修饰)或未甲基化状态,而这种异质性信息对于理解甲基化动态(如细胞周期依赖的甲基化模式转换)或环境响应(如胁迫诱导的甲基化重编程)至关重要。

高珊团队和合作者开发了SMAC软件,利用单分子分析策略实现了对6mA的高分辨率检测(图1)。该方法利用SMRT环形一致性测序(CCS,Circular Consensus Sequencing)生成的HiFi read,每条HiFi read为同一DNA分子多次测序(绕环次数≥20次)的一致性序列,确保了碱基判读的准确度以及IPD的稳定性。SMAC提供了严格的数据质控和预处理方案,允许用户自由对reads进行修剪和筛除,并借助SMRTlink软件的blasr和ipdSummary模块进行序列比对及IPDr的计算。其核心算法是对全基因组腺嘌呤(A)位点的IPDr进行高斯双峰拟合,在不依赖阴性对照的情况下,动态设定区分6mA与未修饰A的检测阈值。在此基础上,针对ApT位点进行二次拟合,以区分全甲基化与半甲基化,最终输出单分子水平、单碱基分辨率的链特异性6mA信息。

图1. SMAC工作流程示意图

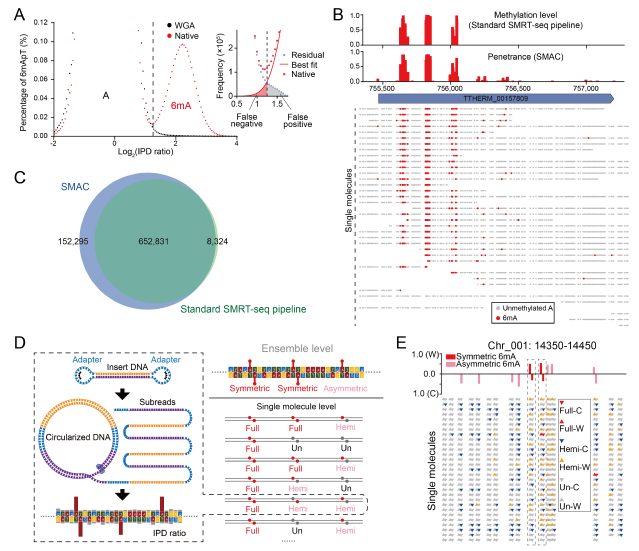

图2. SMAC灵敏准确的6mA检测。(A)6mA阳性样品(native)与阴性对照(WGA)A位点IPD比值分布。(B)SMRT-seq标准分析流程与SMAC在代表性基因组区域的6mA检测结果的比较,同时展示复合水平与单分子水平的6mA位点。(C)SMRT-seq标准分析流程与SMAC分析6mA位点的重合度。(D)SMRT-seq标准分析流程与SMAC检测6mApT对称性的原理示意图。(E)SMRT-seq标准分析流程与SMAC在代表性基因组区域的6mA对称性检测结果的比较,同时展示复合水平与单分子水平的6mA位点。

SMAC集成了现有软件和自制的生信分析脚本,通过简单指令即可完成数据质控、筛选、分析与可视化,显著提升了用户体验。通过系统串联各脚本和软件,降低了用户所需要的生信门槛,并提供了传统分析流程中缺乏的可调整参数,增大了用户自由度。与常规的复合分析流程相比,SMAC具有以下显著优势:1)提供了完善的数据预处理方案,有效降低背景噪音,显著提升了检测准确性;2)摒弃了传统流程对固定阈值的依赖,创新性地采用高斯分布拟合算法客观界定6mA的判定阈值,确保了结果可靠性;3)能够识别不同DNA分子间的甲基化状态差异,且展现出了更高的检出灵敏度;4)能够精准区分ApT二核苷酸位点的全甲基化与半甲基化状态,提供了单分子水平的链特异性6mA信息。综上所述,SMAC不仅能够准确高效地检测6mA,还可以从单碱基分辨率、单分子水平上解析6mA调控酶的功能及其对压力环境的响应,为表观遗传动态研究提供了不可或缺的工具。

进化所博士研究生李海程、牛俊骅和博士毕业生盛亚岚为该文章的共同第一作者,高珊教授和南加州大学的刘一凡副教授为文章的通讯作者。该项工作得到了国家自然科学基金杰青项目、山东省重大项目、崂山实验室科技创新项目以及美国国家科学基金会等项目经费资助。

文章链接:

https://academic.oup.com/bib/article/26/2/bbaf153/8109172?login=true